Constitution : loi fondamentale de l’Etat. Elle définit les principes et les valeurs de l’Etat, garantit les libertés des citoyens et fixe l’organisation des pouvoirs politiques.

Cohabitation : situation dans laquelle le président de la République et le Premier ministre appartiennent à des partis opposés.

Motion de censure : en France c’est un vote de l’Assemblée nationale qui met en cause le gouvernement et le contraint à démissionner si elle obtient la majorité.

Pluralisme politique : existence de plusieurs partis politiques dans un pays.

Pouvoir exécutif : pouvoir de faire appliquer les lois.

Pouvoir législatif : pouvoir de rédiger, discuter et voter les lois.

Référendum : consultation des électeurs au suffrage universel sous forme d’une question précise posée par le Président de la République. Les citoyens répondent par oui ou non.

Scrutin : ensemble des opérations électorales.

Suffrage universel : droit de vote pour tous (en âge de voter). Il peut être direct (l’ensemble des citoyens participe à l’élection) ou indirect (les élus sont désignés par d’autres élus).

samedi 14 mars 2009

mardi 10 mars 2009

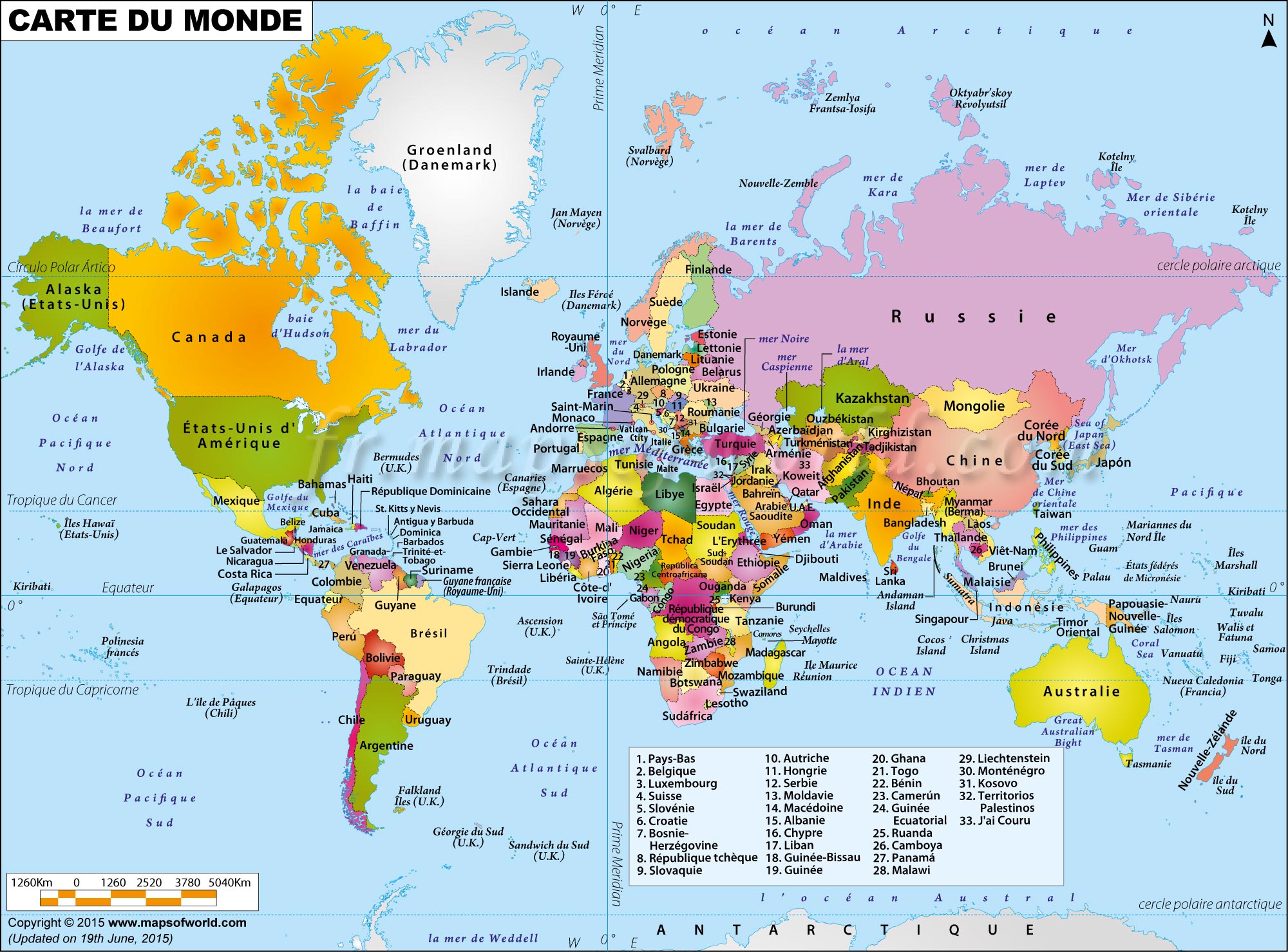

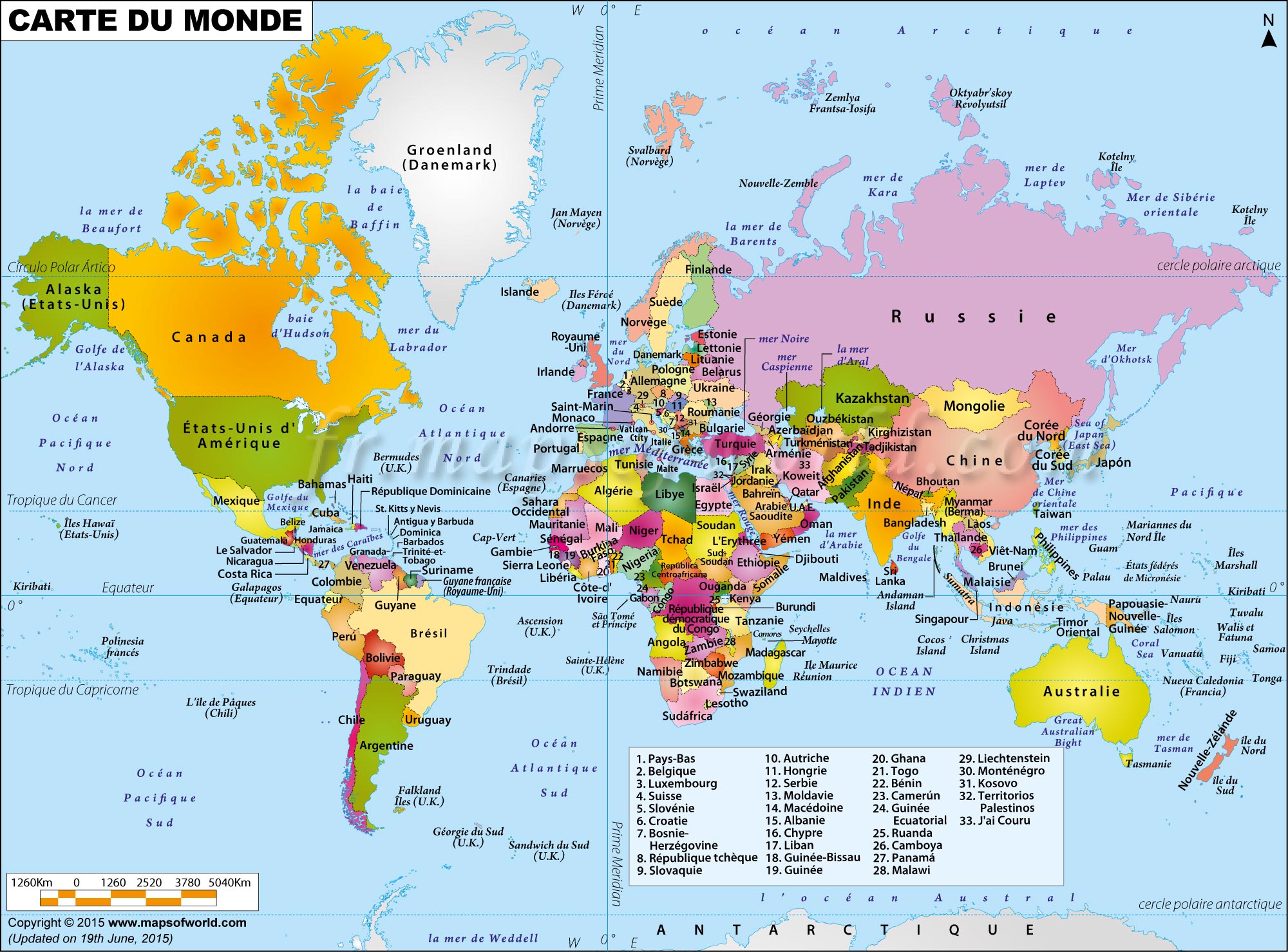

La multiplication des frontières

La multiplication des frontières depuis 1945

Une frontière est une limite qui sépare deux Etats. Les frontières se sont multipliées avec la multiplication du nombre des Etats. . Quelles sont les causes de cette évolution ?

Alors qu'en 1945, on ne comptait que 72 États dans le monde, il en existe actuellement près de 200, dont 192 sont admis à l’ONU.La principale cause de cette multiplication des Etats est la décolonisation. Avant 1945, quelques pays européens dominaient encore une large partie de l’Afrique et de l’Asie. Le mouvement d'accession à l'indépendance se précipite après 1945. Les leaders indépendantistes des peuples dominés exigent l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce principe appelé aussi autodétermination a été affirmé pour la première fois sous la Révolution française puis réaffirmé à de maintes reprises (14 points de Wilson en 1918, Charte de l’Atlantique en 1941 signé par Roosevelt et Chruchill, Charte des Nations-Unies en 1945) . L'accès à l'indépendance des colonies anglaises, hollandaises, françaises et portugaises entre 1947 et 1975 favorise cette multiplication des frontières.

Plus récemment, les changements en Europe survenus avec l’effondrement du système communiste ont créé la naissance (ou la renaissance de nouveaux Etats) : l’URSS a disparu, avec, dans une certaines mesure, son « empire colonial ». Quinze pays l’ont remplacé. En Europe de l’Est, la disparition des démocraties populaires a parfois provoqué la scission d'États multinationaux : par la guerre (Yougoslavie) ou pacifiquement (République tchèque – Slovaquie séparées en 1993). Le mouvement inverse de réunification reste plus rare (Vietnam en 1975 suite à la victoire communiste, Allemagne en 1990 après la chute du mur de Berlin et Yémen en 1990). En 2006, la scission hors de la Serbie, du Monténégro, puis en 2008 du Kosovo, montre que c’est le mouvement de séparation qui l’emporte. Une partie de la communauté internationale (dont la Serbie et la Russie) refusent d’ailleurs de reconnaître le Kosovo, ce qui crée de nouvelles tensions.

En 2011, le Soudan du Sud est né de la scission en deux Etats du Soudan, à la suite d'un long conflit. La multiplication des frontières et des Etats est donc la conséquence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce mouvement se poursuit jusqu’à aujourd’hui, non sans tensions. D’autres peuples sans Etats luttent aujourd’hui pour obtenir leur souveraineté (Palestiniens).

Une frontière est une limite qui sépare deux Etats. Les frontières se sont multipliées avec la multiplication du nombre des Etats. . Quelles sont les causes de cette évolution ?

Alors qu'en 1945, on ne comptait que 72 États dans le monde, il en existe actuellement près de 200, dont 192 sont admis à l’ONU.La principale cause de cette multiplication des Etats est la décolonisation. Avant 1945, quelques pays européens dominaient encore une large partie de l’Afrique et de l’Asie. Le mouvement d'accession à l'indépendance se précipite après 1945. Les leaders indépendantistes des peuples dominés exigent l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce principe appelé aussi autodétermination a été affirmé pour la première fois sous la Révolution française puis réaffirmé à de maintes reprises (14 points de Wilson en 1918, Charte de l’Atlantique en 1941 signé par Roosevelt et Chruchill, Charte des Nations-Unies en 1945) . L'accès à l'indépendance des colonies anglaises, hollandaises, françaises et portugaises entre 1947 et 1975 favorise cette multiplication des frontières.

Plus récemment, les changements en Europe survenus avec l’effondrement du système communiste ont créé la naissance (ou la renaissance de nouveaux Etats) : l’URSS a disparu, avec, dans une certaines mesure, son « empire colonial ». Quinze pays l’ont remplacé. En Europe de l’Est, la disparition des démocraties populaires a parfois provoqué la scission d'États multinationaux : par la guerre (Yougoslavie) ou pacifiquement (République tchèque – Slovaquie séparées en 1993). Le mouvement inverse de réunification reste plus rare (Vietnam en 1975 suite à la victoire communiste, Allemagne en 1990 après la chute du mur de Berlin et Yémen en 1990). En 2006, la scission hors de la Serbie, du Monténégro, puis en 2008 du Kosovo, montre que c’est le mouvement de séparation qui l’emporte. Une partie de la communauté internationale (dont la Serbie et la Russie) refusent d’ailleurs de reconnaître le Kosovo, ce qui crée de nouvelles tensions.

En 2011, le Soudan du Sud est né de la scission en deux Etats du Soudan, à la suite d'un long conflit. La multiplication des frontières et des Etats est donc la conséquence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce mouvement se poursuit jusqu’à aujourd’hui, non sans tensions. D’autres peuples sans Etats luttent aujourd’hui pour obtenir leur souveraineté (Palestiniens).

La politique de collectivisation en URSS sous Staline

La politique de collectivisation en URSS sous Staline

Affiche pour le 17e congrès du Parti communiste en 1934

Affiche pour le 17e congrès du Parti communiste en 1934

Cette affiche de propagande vante le bilan économique de Staline depuis qu'il a décidé la politique de collectivisation. Staline y est présenté comme l'héritier de Lénine et de la révolution d'Octobre (prise du palais d'hiver à Petrograd). Le drapeau de l'URSS (faucille et marteau, symbole des ouvriers et des paysans, soleil levant - annonce d'une nouvelle ère - et gerbe de blé -symbolisant la richesse -) couronne sa politique industrielle. Le développement industriel est évoquée par les usines, les cheminées fumantes des hauts fourneaux de la sidérurgie, les barrages, les avions, les grues de construction. Mais on note l'absence de l'agriculture. En bas, des ouvriers portent des banderoles avec des slogans vantant le "parti léniniste victorieux" et la politique de Staline.

En 1928, débarassé de toute opposition interne depuis l'exclusion de Trotsky, Staline décide la collectivisation de l'économie. Quelles furent les conséquences économiques, sociales et poltiques de cette politique?

Staline décrète dès 1928 la collectivisation des terres. La propriété privée est abolie, les terres et les moyens de production sont regroupées dans des coopératives d'Etat (Kolkhozes) et des fermes d'Etat (Sovkhozes). Mais il se heurte à une très forte résistance des paysans que le régime soviétiques qualifie péjorativement de koulaks, en les assimilant à des propriétaires aisés. Pour "liquidez les koulaks en tant que classe", le régime entreprend la "dékoulakisation": arrestation, déportation massive (au moins deux millions de paysans) et exécution (des centaines de milliers). Mais la réforme reste un échec. Elle est sanctionnée par des famines terribles (5 millions de morts en Ukraine en 1932-1933). Au total, l'agriculture soviétique se caractérise par de faibles rendements malgré les "lopins de terre" (3% des terres) concédés par le régime aux paysans, à côté des terres collectives.

C'est en 1929 que Staline ordonne la "collectivisation sans limite" c'est-à-dire la nationalisation de toutes les entreprises. Il veut faire de l'URSS une grande puissance industrielle. Un organisme d'Etat, le Gosplan élabore un plan quinquennal qui fixe les objectifs de production. L'industrie lourde est privilégiée (sidérurgie) avec les équipements collectifs (barrages hydro-électriques, canaux, chemins de fer, métro de Moscou) et l'armement. La main d'oeuvre est encouragée à produire plus avec l'exemple du mineur Stakhanov, le travail est glorifié. Le droit de grève est interdit, les démissions empêchés par le livret du travail. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS possède une grande industrie lourde mais c'est au détriment du niveau de vie des citoyens soviétiques: l'industrie des biens de consommation est négligée, les pénuries sont nombreuses. La population paysanne vient s'entasser dans les villes pour obtenir de maigres salaires dans les usines. Enfin une partie des travaux est réalisée par les bagnards du Goulag ( dans des conditions effroyables (canal de la mer Blanche).

La création d'une importante industrie lourde permettra à l'URSS de faire face à l'invasion allemande. Mais l'agriculture et le niveau de vie des Soviétiques ont été sacrifiés. Staline impose par des méthodes répressives impitoyables la collectivisation à la société soviétique.

samedi 28 février 2009

Commenter des photographies

La Seconde Guerre Mondiale

1) Dater et commenter les quatre documents photographiques ci-dessus A – Conférence de Munich fin septembre 1938 : sur la photo, de gauche à droite, Neville Chamberlain, Premier ministre de la Grande Bretagne, Edouard Daladier président du Conseil, chef du gouvernement de la France, Adolf Hitler Reichsfüher de l’Allemagne et Benito Mussolini, Président du Conseil italien (surnommé le Duce) au côté de son genre Ciano, ministre des Affaires étrangères de l’Italie. La Conférence est réunie à propos de la revendication d’Hitler d’annexer les Sudètes, une région tchèque peuplée de germanophones. Les chefs d’Etat des démocraties cèdent et Hitler peut s’emparer de ce territoire. La capitulation des démocraties va favoriser la disparition de la Tchécoslovaquie.

A – Conférence de Munich fin septembre 1938 : sur la photo, de gauche à droite, Neville Chamberlain, Premier ministre de la Grande Bretagne, Edouard Daladier président du Conseil, chef du gouvernement de la France, Adolf Hitler Reichsfüher de l’Allemagne et Benito Mussolini, Président du Conseil italien (surnommé le Duce) au côté de son genre Ciano, ministre des Affaires étrangères de l’Italie. La Conférence est réunie à propos de la revendication d’Hitler d’annexer les Sudètes, une région tchèque peuplée de germanophones. Les chefs d’Etat des démocraties cèdent et Hitler peut s’emparer de ce territoire. La capitulation des démocraties va favoriser la disparition de la Tchécoslovaquie.

B – Conférence de Yalta en février 1945 : elle réunit les trois dirigeants des trois grandes puissances en guerre contre l’Axe : de gauche à droite, Winston Churchill, Premier ministre du Royaume Uni, Franklin Delanoe Roosevelt président des Etats-Unis et Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et dirigeant de l’URSS. La Conférence est organisée pour coordonner les efforts militaires des alliés et préparer l’après-guerre (mais il n’y eut pas de « partage du monde »).

C – Entrevue de Montoire : Pétain rencontre Hitler en octobre 1940 et choisit la voie de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie.

D – Procès de Nuremberg entre novembre 1945 et novembre 1946. Pour la première fois, un tribunal international juge les dirigeants d’un pays pour crime contre l’humanité. Onze dirigeants nazis sont condamnés à mort et exécutés.

Philippe Pétain (1856-1951)

Charles de Gaulle (1870-1940)Il est général de brigade quand il lance son appel à la résistance le 18 juin 1940. Il a cinquante ans et il a été l'un des premiers à définir une stratégie innovante sur le plan militaire, fondée sur les divisions blindées. Mais il n'est pas écouté et la stratégie officielle retenue sera la ligne Maginot. Il refuse l'armistice du 22 juin 1940 et, avec l'appui de Churchill, crée les Forces Françaises Libres. Elles ne comptent que quelques milliers de soldats fin 1940.

Jean Moulin (1899-1943)

" Amis si tu tombes,

Un ami sort de l'ombre

A ta place"

Extrait du Chant des partisans

L'Affiche rouge : affiche de propagande allemande annonçant le procès de 23 résistants communistes, la plupart étrangers et commandés par l'Arménien Missak Manouchian. Ils appartenaient aux Francs Tireurs Partisans - Main d'Oeuvre Immigré (FTP- MOI). Ils furent fusillés, le 21 février 1944, au Mont-Valérien après un procès sommaire. Mais l'affiche eut l'effet contraire à celui escompté. Elle symbolisa la résistance et les sacrifices de la résistance.

Drapeau des Forces Françaises Libres (FFL).

2) Qui sont-ils ?

1 –

1 –

1) Dater et commenter les quatre documents photographiques ci-dessus

A – Conférence de Munich fin septembre 1938 : sur la photo, de gauche à droite, Neville Chamberlain, Premier ministre de la Grande Bretagne, Edouard Daladier président du Conseil, chef du gouvernement de la France, Adolf Hitler Reichsfüher de l’Allemagne et Benito Mussolini, Président du Conseil italien (surnommé le Duce) au côté de son genre Ciano, ministre des Affaires étrangères de l’Italie. La Conférence est réunie à propos de la revendication d’Hitler d’annexer les Sudètes, une région tchèque peuplée de germanophones. Les chefs d’Etat des démocraties cèdent et Hitler peut s’emparer de ce territoire. La capitulation des démocraties va favoriser la disparition de la Tchécoslovaquie.

A – Conférence de Munich fin septembre 1938 : sur la photo, de gauche à droite, Neville Chamberlain, Premier ministre de la Grande Bretagne, Edouard Daladier président du Conseil, chef du gouvernement de la France, Adolf Hitler Reichsfüher de l’Allemagne et Benito Mussolini, Président du Conseil italien (surnommé le Duce) au côté de son genre Ciano, ministre des Affaires étrangères de l’Italie. La Conférence est réunie à propos de la revendication d’Hitler d’annexer les Sudètes, une région tchèque peuplée de germanophones. Les chefs d’Etat des démocraties cèdent et Hitler peut s’emparer de ce territoire. La capitulation des démocraties va favoriser la disparition de la Tchécoslovaquie. B – Conférence de Yalta en février 1945 : elle réunit les trois dirigeants des trois grandes puissances en guerre contre l’Axe : de gauche à droite, Winston Churchill, Premier ministre du Royaume Uni, Franklin Delanoe Roosevelt président des Etats-Unis et Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et dirigeant de l’URSS. La Conférence est organisée pour coordonner les efforts militaires des alliés et préparer l’après-guerre (mais il n’y eut pas de « partage du monde »).

C – Entrevue de Montoire : Pétain rencontre Hitler en octobre 1940 et choisit la voie de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie.

D – Procès de Nuremberg entre novembre 1945 et novembre 1946. Pour la première fois, un tribunal international juge les dirigeants d’un pays pour crime contre l’humanité. Onze dirigeants nazis sont condamnés à mort et exécutés.

Philippe Pétain (1856-1951)

Maréchal de France, il devient président du Conseil le 17 juin 1940 à 84 ans. Il obtient un armistice avec Hitler le 22 juin 1940 et reçoit les pleins pouvoirs du Parlement le 10 juillet 1940.

Charles de Gaulle (1870-1940)Il est général de brigade quand il lance son appel à la résistance le 18 juin 1940. Il a cinquante ans et il a été l'un des premiers à définir une stratégie innovante sur le plan militaire, fondée sur les divisions blindées. Mais il n'est pas écouté et la stratégie officielle retenue sera la ligne Maginot. Il refuse l'armistice du 22 juin 1940 et, avec l'appui de Churchill, crée les Forces Françaises Libres. Elles ne comptent que quelques milliers de soldats fin 1940.

Jean Moulin (1899-1943)

Ce préfet de Chartres est révoqué par le régime de Vichy. Il rallie le général de Gaulle. Il parvient à unifier la Résistance française sous l'autorité du général de Gaulle et il crée le Conseil National de la Résistance (CNR) . Mais il est trahi, arrêté par la Gestapo et meurt sous la torture. En 1964, son corps est transféré au Panthéon.

" Amis si tu tombes,

Un ami sort de l'ombre

A ta place"

Extrait du Chant des partisans

L'Affiche rouge : affiche de propagande allemande annonçant le procès de 23 résistants communistes, la plupart étrangers et commandés par l'Arménien Missak Manouchian. Ils appartenaient aux Francs Tireurs Partisans - Main d'Oeuvre Immigré (FTP- MOI). Ils furent fusillés, le 21 février 1944, au Mont-Valérien après un procès sommaire. Mais l'affiche eut l'effet contraire à celui escompté. Elle symbolisa la résistance et les sacrifices de la résistance.

Drapeau des Forces Françaises Libres (FFL).

Au centre, la croix de Lorraine, emblème de la résistance.

2) Qui sont-ils ?

1 –

1 –

2

3

4)

vendredi 27 février 2009

Etre juif en Europe entre 1939 et 1945

Etre juif dans l'Europe occupée par les nazis

Cette photo montre un parc à jeux à Paris réservé aux enfants et ... interdit aux juifs, en novembre 1942.

Les victoires allemandes entre 1939 et 1942 placent les juifs de l’Europe occupée sous le contrôle des nazis. Quel fut le sort des populations juives dans l’Europe sous occupation allemande ?

En 1939, l’Europe comptait 9 millions de juifs. La législation antisémite de l’Allemagne nazie et les persécutions ont contraint beaucoup de juifs allemands à s’exiler, comme la famille d’Anne Frank à Amsterdam. D’autres pays, comme l’Italie en 1938, adoptent des législations antisémites. Après les victoires allemandes, Hitler impose progressivement des mesures discriminatoires : En Pologne, les juifs sont internés dans des quartiers fermés, les ghettos, où ils subissent le travail forcé et des conditions de vie inhumaines. Le port de l’étoile jaune est progressivement imposé , comme dans la zone occupée en France en 1942 . Certains gouvernement collaborationnistes adoptent une législation discriminatoire : en France le régime de Vichy crée le Statut des Juifs en octobre 1940.

Dès 1941, les nazis mettent en oeuvre ce qu'ils appellent la « Solution Finale de la Question juive », c’est-à-dire l’extermination des juifs. Des groupes de tueurs, les Einsatzgruppen, massacrent près d’un million de juifs en Europe de l’Est avec l’appui de collaborateurs locaux. Des arrestations sont organisées dans toute l’Europe. En France, la police de Vichy participe à la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942. Les juifs arrêtés sont déportés en trains vers les camps d’extermination de Pologne comme Auschswitz. La plupart sont exterminés dans les chambres à gaz de ces « camps de la mort » et leurs corps brûlés dans les fours crématoires. Certains juifs échappent aux arrestations et rejoignent la résistance. En 1943, le ghetto de Varsovie se soulève contre les nazis.

En 1945, le génocide perpétré contre les juifs a causé la mort de 6 millions d’hommes, de femmes et d’enfants. C'est pourquoi, à la fin du conflit, après la découverte de l'ampleur de ces crimes, les Alliés décidèrent de juger les responsables nazis pour « crime contre l’humanité » au cours du procès de Nuremberg de fin 1945 à fin 1946.

Photo tirée des archives allemandes et prise sans doute par un soldat: elle montre des soldats allemands amenant des juifs à la déportation après le soulèvement (avril-mai 1943). Si on observe bien à droite du groupe des déportés, on voit une petite fille qui tient la main de sa mère et de l'autre main son nounours. Derrière le ghetto où ce qu'il en reste après le soulèvement des jeunes Juifs de la résistance.

samedi 31 janvier 2009

Devoir - l'URSS de Staline, un Etat totalitaire

DOCUMENTS

Document 1 : Affiche de 1937 en l’honneur de Staline

Document 1 : Affiche de 1937 en l’honneur de Staline

Corrigé

Document 1

1) Les deux éléments montrant que Staline est l’objet d’un culte de la personnalité sont :

- sa taille plus importante que celle des autres personnages.

- Le regard d'adoration des citoyens soviétiques pour Staline (qui reflètent la diversité ethnique de l’URSS sur cette affiche) qui s’élève vers le « petit père des peuples », symbole de l’unité et de la réussite de l’URSS sur cette affiche.Document 22) Staline veut collectiviser la terre, c’est-à-dire la retirer aux paysans et la remettre à l’Etat qui l’exploitera au moyen des fermes d’Etat (Sovkhozes) et des coopératives d’Etat (kolkhozes).

Il s’agit de mettre fin à la propriété privée dans l’agriculture (et plus généralement dans l’économie). Le régime soviétique se heurte à la résistance paysanne, surtout celle des propriétaires considérés comme aisés et appelés les koulaks. La répression va briser leur résistance. Le résultat sera un immense désastre agricole et humain comme le prouve les terribles famines des années 1932-1933.

Document 3

3) Les camps de l’administration du GOULAG sont des camps de travail et des camps de détention.

Ils sont situées dans les régions retirées de l’immense URSS (Grand Nord, Sibérie, Steppes du Kazakhstan) et ils permettent à la fois d’éloigner les indésirables du régime en les déportant dans ces régions et d’entreprendre des grands travaux dans des conditions très dures où la mortalité est effroyable (canal de la mer Blanche à la Baltique par exemple).

Document 1, 2 et 3

4) Staline soumet la population au moyen de l’encadrement politique et économique (intégration dans le parti, dans les structures économiques d’Etat comme les kolkhozes) par la propagande qui vante les mérites du régime et de son chef, enfin par la répression pour ceux qui critiquent le régime ou sont susceptibles de le faire.

Document 1 : Affiche de 1937 en l’honneur de Staline

Document 1 : Affiche de 1937 en l’honneur de Staline

Document 2 : Lettre d’un paysan au journal Notre village, vers 1930

« Camarades, vous écrivez dans votre journal que tous les paysans pauvres et moyennement aisés adhèrent volontairement au kolkhoze, mais ce n'est pas vrai. Ainsi, dans notre village, tous n'entrent pas au kolkhoze de bon gré. Quand circula le registre des adhésions, 25% seulement signèrent, tandis que 75% s'abstenaient. Ils ont collecté les semences par la terreur, en multipliant procès-verbaux et arrestations. Si quelqu'un exprimait son opposition, on le menaçait d'emprisonnement et de travail forcé. Vous vous êtes trompés sur ce point, camarades : la vie collective peut exister seulement à condition que la masse entière des paysans l'adopte volontairement, et non par la force. [...] Je vous prie de ne pas révéler mon nom, car les gens du parti seraient furieux. »

Document 3 : Carte des camps et chantiers du goulag dans les années 30

Document 3 : Carte des camps et chantiers du goulag dans les années 30

« Camarades, vous écrivez dans votre journal que tous les paysans pauvres et moyennement aisés adhèrent volontairement au kolkhoze, mais ce n'est pas vrai. Ainsi, dans notre village, tous n'entrent pas au kolkhoze de bon gré. Quand circula le registre des adhésions, 25% seulement signèrent, tandis que 75% s'abstenaient. Ils ont collecté les semences par la terreur, en multipliant procès-verbaux et arrestations. Si quelqu'un exprimait son opposition, on le menaçait d'emprisonnement et de travail forcé. Vous vous êtes trompés sur ce point, camarades : la vie collective peut exister seulement à condition que la masse entière des paysans l'adopte volontairement, et non par la force. [...] Je vous prie de ne pas révéler mon nom, car les gens du parti seraient furieux. »

Document 3 : Carte des camps et chantiers du goulag dans les années 30

Document 3 : Carte des camps et chantiers du goulag dans les années 30

QUESTIONS

Document 1

1). Relevez deux éléments montrant que Staline est l’objet d’un culte de la personnalité.

Document 2

2). En quoi consiste la politique économique de Staline dans les campagnes ?

Document 3

Document 2

2). En quoi consiste la politique économique de Staline dans les campagnes ?

Document 3

3). Quelle est la double fonction des camps à l’époque stalinienne ?

Documents 1, 2 et 3

Documents 1, 2 et 3

4). Quels moyens utilise Staline pour soumettre et encadrer la population ?

Corrigé

Document 1

1) Les deux éléments montrant que Staline est l’objet d’un culte de la personnalité sont :

- sa taille plus importante que celle des autres personnages.

- Le regard d'adoration des citoyens soviétiques pour Staline (qui reflètent la diversité ethnique de l’URSS sur cette affiche) qui s’élève vers le « petit père des peuples », symbole de l’unité et de la réussite de l’URSS sur cette affiche.Document 22) Staline veut collectiviser la terre, c’est-à-dire la retirer aux paysans et la remettre à l’Etat qui l’exploitera au moyen des fermes d’Etat (Sovkhozes) et des coopératives d’Etat (kolkhozes).

Il s’agit de mettre fin à la propriété privée dans l’agriculture (et plus généralement dans l’économie). Le régime soviétique se heurte à la résistance paysanne, surtout celle des propriétaires considérés comme aisés et appelés les koulaks. La répression va briser leur résistance. Le résultat sera un immense désastre agricole et humain comme le prouve les terribles famines des années 1932-1933.

Document 3

3) Les camps de l’administration du GOULAG sont des camps de travail et des camps de détention.

Ils sont situées dans les régions retirées de l’immense URSS (Grand Nord, Sibérie, Steppes du Kazakhstan) et ils permettent à la fois d’éloigner les indésirables du régime en les déportant dans ces régions et d’entreprendre des grands travaux dans des conditions très dures où la mortalité est effroyable (canal de la mer Blanche à la Baltique par exemple).

Document 1, 2 et 3

4) Staline soumet la population au moyen de l’encadrement politique et économique (intégration dans le parti, dans les structures économiques d’Etat comme les kolkhozes) par la propagande qui vante les mérites du régime et de son chef, enfin par la répression pour ceux qui critiquent le régime ou sont susceptibles de le faire.

vendredi 30 janvier 2009

Chronologie - La Seconde Guerre mondiale

VERS LA GUERRE :

- 1935 : Remilitarisation allemande.

- 1936 -1939 : guerre d’Espagne (Hitler et Franco apporte une aide militaire importante au général Franco)

- 1936: Création de l’Axe Rome-Berlin–Tokyo.

- 1937 : Le Japon attaque la Chine.

- mars 1938 : Annexion de l’Autriche par l’Allemagne (Anschluss).

- 1935 : Remilitarisation allemande.

- 1936 -1939 : guerre d’Espagne (Hitler et Franco apporte une aide militaire importante au général Franco)

- 1936: Création de l’Axe Rome-Berlin–Tokyo.

- 1937 : Le Japon attaque la Chine.

- mars 1938 : Annexion de l’Autriche par l’Allemagne (Anschluss).

(au premier plan de gauche à droite: Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini et le comte Galleazo Ciano (gendre de Mussolini et ministre des affaires étrangères italiens)

- octobre 1938- mars 1939 : Hitler démantèle la Tchécoslovaquie.

- 1er septembre 1939: L’Allemagne envahit la Pologne. Début de la Seconde Guerre mondiale.

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE.

- 3 septembre 1939 : Entrée en guerre du Royaume-Uni et de la France contre l’Allemagne.

- 10 mai 1940 : Attaque allemande à l’Ouest.

- mai-juin 1940 : « Débâcle de l’armée française ».

- juin 1941 : Attaque allemande contre l’URSS.

- 7 décembre 1941: Attaque japonaise contre Pearl Harbor. Les Etats-Unis entrent en guerre.

- novembre 1942- février 1943 :Bataille de Stalingrad.

- 6juin 1944 : Débarquement de Normandie.

- 1er septembre 1939: L’Allemagne envahit la Pologne. Début de la Seconde Guerre mondiale.

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE.

- 3 septembre 1939 : Entrée en guerre du Royaume-Uni et de la France contre l’Allemagne.

- 10 mai 1940 : Attaque allemande à l’Ouest.

- mai-juin 1940 : « Débâcle de l’armée française ».

- juin 1941 : Attaque allemande contre l’URSS.

- 7 décembre 1941: Attaque japonaise contre Pearl Harbor. Les Etats-Unis entrent en guerre.

- novembre 1942- février 1943 :Bataille de Stalingrad.

- 6juin 1944 : Débarquement de Normandie.

- janvier 1945 : Conférence de Yalta (photo).

De gauche à droite: Churchill, Roosevelt, Staline

- 30 avril 1945 : Hitler se suicide.

- 8 mai 1945: Capitulation allemande.

- 6 août 1945: Bombe atomique sur Hiroshima (le 9 août 1945, sur Nagasaki).

- 2 septembre 1945 : Capitulation japonaise.

- fin 1945- 1946 : Procès de Nuremberg.

- 8 mai 1945: Capitulation allemande.

- 6 août 1945: Bombe atomique sur Hiroshima (le 9 août 1945, sur Nagasaki).

- 2 septembre 1945 : Capitulation japonaise.

- fin 1945- 1946 : Procès de Nuremberg.

LA FRANCE SOUS L’OCCUPATION.

- mai-juin 1940: Défaite militaire française (la « débâcle »).

- 17 juin 1940 : Le maréchal Pétain président du Conseil (chef du gouvernement).

- 18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle à Londres.

- 22 juin 1940 : Armistice. Début de la période de l’Occupation.

- 10 juillet 1940 : Le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs. Début du régime de Vichy.

- 24 octobre 1940 : Rencontre Hitler-Pétain à Montoire (politique de collaboration). Photo ci-contre

- 24 octobre 1940 : Rencontre Hitler-Pétain à Montoire (politique de collaboration). Photo ci-contre

- 17 juin 1940 : Le maréchal Pétain président du Conseil (chef du gouvernement).

- 18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle à Londres.

- 22 juin 1940 : Armistice. Début de la période de l’Occupation.

- 10 juillet 1940 : Le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs. Début du régime de Vichy.

- 24 octobre 1940 : Rencontre Hitler-Pétain à Montoire (politique de collaboration). Photo ci-contre

- 24 octobre 1940 : Rencontre Hitler-Pétain à Montoire (politique de collaboration). Photo ci-contre- 1941 : Statut des Juifs promulgué par le régime de Vichy.

- 1942 : « Grande Rafle » du Vel d’Hiv.

- fin 1942 : Les Allemands envahissent la zone libre.

- 1943 : Jean Moulin unifie la résistance dans le Conseil national de la Résistance.

- 1942 : « Grande Rafle » du Vel d’Hiv.

- fin 1942 : Les Allemands envahissent la zone libre.

- 1943 : Jean Moulin unifie la résistance dans le Conseil national de la Résistance.

- 6 juin 1944: Débarquement de Normandie: début de la Libération de la France.

- 25 août 1944 : Libération de Paris par la 2ème D.B. (général Leclerc) et les FFI.

- 25 août 1944 : Libération de Paris par la 2ème D.B. (général Leclerc) et les FFI.

- 25 août 1944 : Libération de Paris par la 2ème D.B. (général Leclerc) et les FFI.

- 25 août 1944 : Libération de Paris par la 2ème D.B. (général Leclerc) et les FFI.Photo: le général de Gaulle et le général Leclerc à Paris, le 26 août 1944.

- septembre 1944: gouvernement provisoire de la République dirigé par le général de Gaulle. La République est restaurée.

Inscription à :

Articles (Atom)